時序周轉,今又清明

雨撫青山,滿是思念

全體電科人在今天懷著無比崇敬的心情

緬懷那些點亮電子科技星河的開拓者

拾起記錄他們昔日奮斗的舊物

每一件都在訴說著“從0到1”的孤勇

吟詠那些不能忘卻的紀念

謹此追思,薪火相傳

“人民科學家”的功勛記憶

2024年,我國著名雷達專家和現代預警機事業的開拓者和奠基人、“中國預警機之父”王小謨(1938年-2023年)被授予“人民科學家”國家榮譽稱號。這一套最高榮譽稱號的證書獎章,見證他終其一生為我國雷達和預警機事業步入世界先進行列作出的突出貢獻。

1993年,在和外方合作研制預警機的過程中,王小謨創造性提出背負式、大圓盤、三面有源相控陣雷達的新型預警機方案。當時,外方提出的方案中規中矩,但王小謨認為“拜師學藝,既要學到真經,也要在已有的基礎上更精進一步,拾人牙慧終究沒有出路,總要自己走出一條新路來,才能立于不敗之地”,他拿出了自己琢磨已久的三面相控陣解決尾部盲區的方案,提出要以三面有源相控陣雷達方案代替外方舊有方案,實現360度無盲區掃描。同時,為了增加雷達探測距離,王小謨要求加大天線罩,而這一加大,就意味著要造出世界上最大的天線罩。

雖然外方指出技術難度非常大,容易失敗,但在王小謨的堅持下還是接受了這一方案,他始終認為:“我們這些炎黃子孫,從來就不比外國人笨,中國人的自信是丟不得的。” 從當年被人卡了脖子買不來,到如今實現了國產預警機的譜系化發展,以王小謨為代表的中國預警機人,在前輩的開拓與帶領下,用實際行動為中國人爭了這口氣!

永遠走在科學探究的最前沿

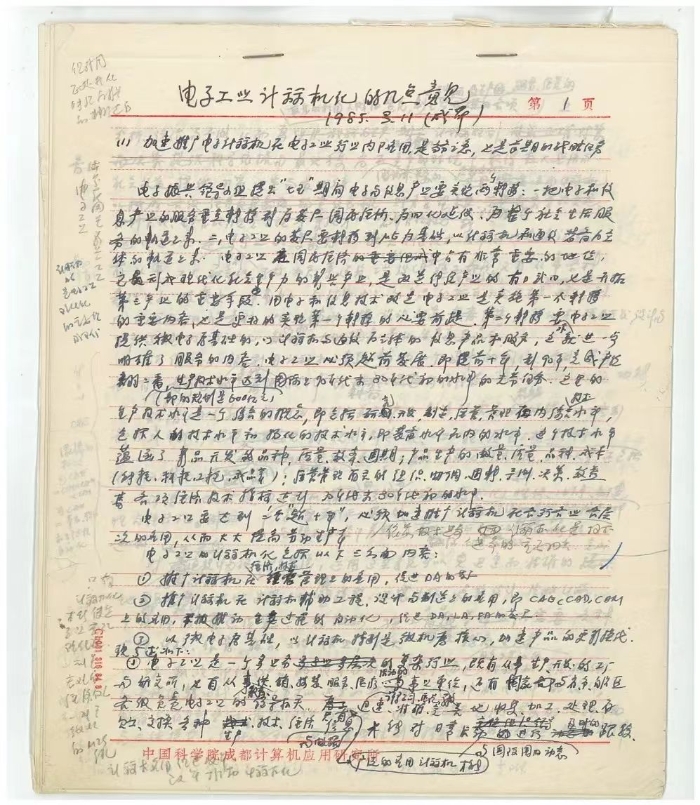

這是一份童志鵬院士(1924年-2017年)參加電子工業部計算機應用會作報告時留下的手稿。當時國內剛剛興起計算機熱,童志鵬在此文一開篇就強調“加速推廣電子計算機在電子工業行業內的應用,是當務之急,也是長期的戰略任務”,并對電子工業計算機化提出了自己的思考。童志鵬是中國電子信息工程先驅,作為一位勤于思考的戰略科學家,面對高新技術大量涌現和迅速變化的時代,他根據多年的實踐經驗和知識積累,總能對重大決策問題提出有價值的獨立見解。“童志鵬在工作中經常會閃現‘思想火花’”,他的想法和提議經常能順應當時實際發展的需要,有的被留在相關的文檔記錄中,繼續照亮后人前進的道路。

閃耀的字跡印刻雷達記憶

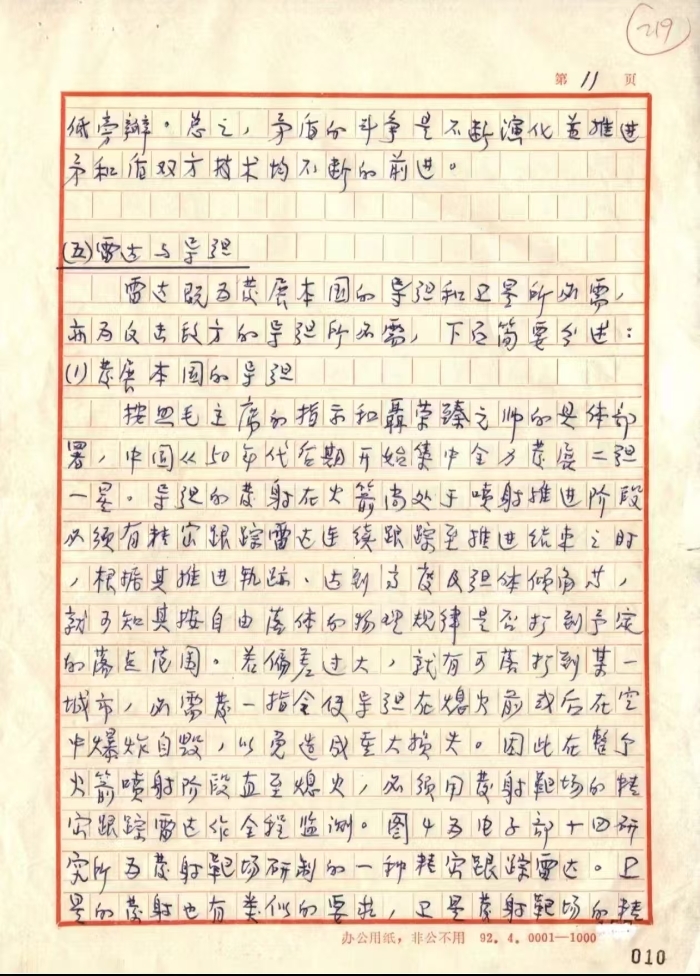

這份手稿記載了張直中院士(1917年-2011年)研制第一部精密跟蹤雷達的全部回憶。上世紀50年代末至70年代期間,為保障“兩彈一星”發射,我國迫切需要研制精密跟蹤測量雷達。1960年,14所受命研制我國第一部大型超遠程跟蹤雷達。為了滿足國家建設的需求,張直中率先提出應研究國外剛剛興起的單脈沖跟蹤體制,由于當時單脈沖體制在國外文獻上發表的資料很少,他帶領技術人員迎難而上深入研究,通過數百次實驗,逐漸弄清了單脈沖跟蹤體制的科學道理和實施方法,并成功地研制出我國第一部精密跟蹤雷達。他在脈沖壓縮技術、相控陣技術等領域所取得的研究成果為縮小我國雷達與國際先進水平的差距,奠定了堅實基礎。

1979年,62歲的張直中實現了自己一直以來的心愿,光榮地加入中國共產黨。入黨時,他說:“我雖然已經62歲了,但我要把62歲當作26歲去工作,把一切獻給黨。”從事雷達與信息處理技術研究數十載,他把畢生精力獻給了祖國的國防事業。1994年,張直中成為中國工程院首批院士。

手跡漫話半導體材料探索之路

在電子科技的歷史長河中,孫同年(1936年-2022年)這個名字或許不像一些巨星般閃耀,卻以自己的默默耕耘,為磷化銦的發展鋪就了堅實的道路。

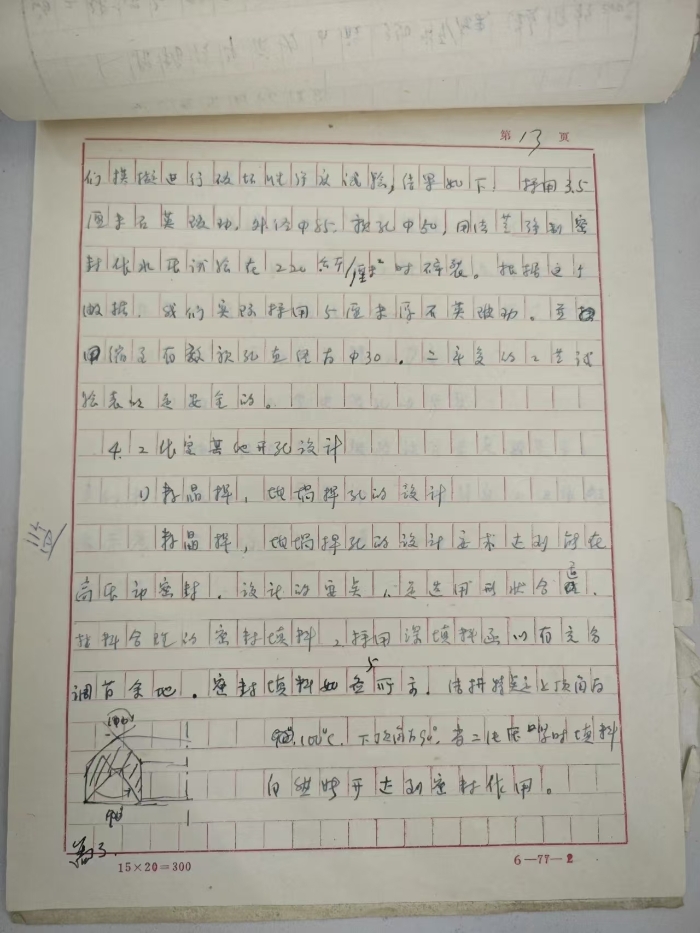

孫同年留下的這份于1978年完成的單晶爐設計研究報告手稿,不僅是孫同年個人奮斗的見證,更是電子科技領域發展歷程的縮影。上面詳細記錄著球形爐體、液壓傳動、電器加熱等部件的設計思路,以及球形爐體高壓系統強度試驗相關內容。

當年,在單晶爐的研發工作中,孫同年面臨著無數艱難險阻,在簡陋的實驗室里日夜鉆研,每一個數據的記錄,每一次方案的調整,都凝聚著他的心血,最終我國首臺高壓單晶爐研制成功并拉制出我國第一根高壓液封直拉法磷化銦單晶。

正是他在半導體材料和相關技術探索方面的不懈努力,為我國磷化銦器件發展提供了關鍵材料。如今,我國在磷化銦單晶爐設計及單晶生長技術上取得了重大突破,能夠生產出更高純度、更大尺寸的磷化銦。從早期的艱難探索到如今的技術領先,孫同年的開拓精神在新一代科研人員身上得到了延續。

勛章刻錄著永不消逝的電波

“給你們看看我的好東西。”2021年,93歲的李進良(1929-2023)向大家展示他珍貴的兩枚獎章,抗美援朝70周年紀念獎章、光榮電科人退休紀念章,這獎章見證了一個通信人砥礪奮斗的一生。

提起“TD鐵人”李進良教授,有點閱歷的通信人一定不陌生。李進良是中國電科7所原總工程師,1953年,他加入了中國人民志愿軍,赴抗美援朝前線為志愿軍維修無線電臺。抗美援朝戰爭結束后,李進良從事戰術通信與移動通信系統的科研生產工作,是我國戰術通信與移動通信的奠基人之一。

他長期關注和致力于推動通信產業的自主創新,為TD-SCDMA、TD-LTE、WAPI、4G、5G等移動通信技術的自主發展傾注了大量心血。在李進良等專家的執著主張和積極倡議下,上世紀九十年代,TD-SCDMA成為3G國際標準之一。2009年,李進良榮獲“TD鐵人”稱號。步入90高齡后,他仍筆耕不輟,撰寫數十篇文章和學術論文,為我國通信事業發展建言獻策。

泛黃手稿里的微波傳奇

在國防科技大學一間堆滿資料的檔案室里,有一疊微微泛黃的手稿,安靜地躺在文件盒中。它的主人是李傳臚(1932年-2025年)教授,我國高功率微波技術研究發展的開拓者和創始人,雖已離去,但這疊手稿承載著他波瀾壯闊的科研人生,訴說著那段艱難卻熱血沸騰的開拓歲月。

上世紀60年代,國際形勢嚴峻,我國在高功率微波技術領域近乎空白。剛從北京大學畢業不久的李傳臚,懷揣著一腔報國熱忱,投身到這片科研荒原。沒有先進的計算設備,他就用算盤和稿紙,在這疊手稿上反復推導公式、計算數據;缺乏參考資料,他就查閱國外僅有的公開文獻,逐字逐句分析,汲取靈感。手稿上密密麻麻的字跡,是他探索的足跡,有的地方被橡皮擦得幾乎破洞,又重新寫上,那是他不斷試錯、修正的見證。

在科研生涯中,李傳臚還在國內高等學校中首次建成脈沖功率與等離子物理研究室。他的手稿里也記錄著研究室從規劃、建設到設備調試的全過程,為我國培養了一批批優秀的科研人才。即使到了晚年,躺在病床上不能發聲,他仍用顫抖的手在紙上寫下“生存下去,就得靠創新”。

軍帽家書,傳奇人生

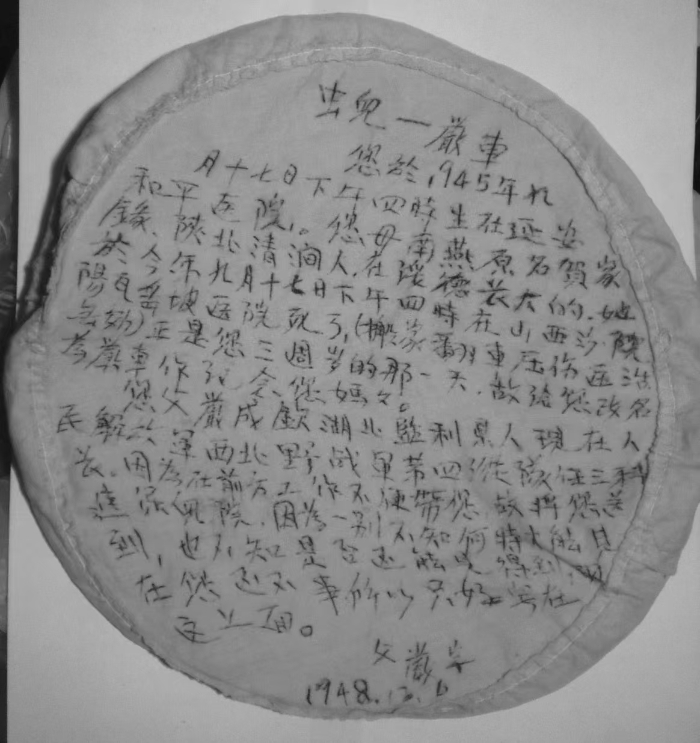

“一別不知何時才能見到,也不知是否還能見得到”。這是一封革命軍人上戰場前,在軍帽內襯上寫給三歲女兒的家書,不僅是一個父親對女兒的告別書,更是一位戰士奔赴前線的決絕書,記憶著他傳奇的一生。他,是一位老紅軍,經歷了二萬五千里長征;他,是我軍第一代通信兵,以電波為武器參與抗日戰爭、解放戰爭,屢次立功;他,是嚴成欽(1916年-2012年),28所第一任所長,帶領28所人開創了我國指揮自動化系統的先河。

在遼寧錦州的“飛機大樓”里,嚴成欽與老一輩科技工作者吃住都在一起,他們白手起家、艱苦創業,積極開展科研工作。成功研制出我軍第一套防空指揮自動化系統——1125工程,開創了我國指揮自動化系統的先河,揭開了獨立自主研制指揮信息系統的篇章,為我國國防科研事業作出了重要貢獻。

從苦難到解放,從站起來到強起來,他的足跡跨過歷史的長河,國有召,召必戰!一生鮮活熱烈的他,甚至在生命的至暗時刻,都沒有選擇一蹶不振,而是去創造更偉大的曙光!

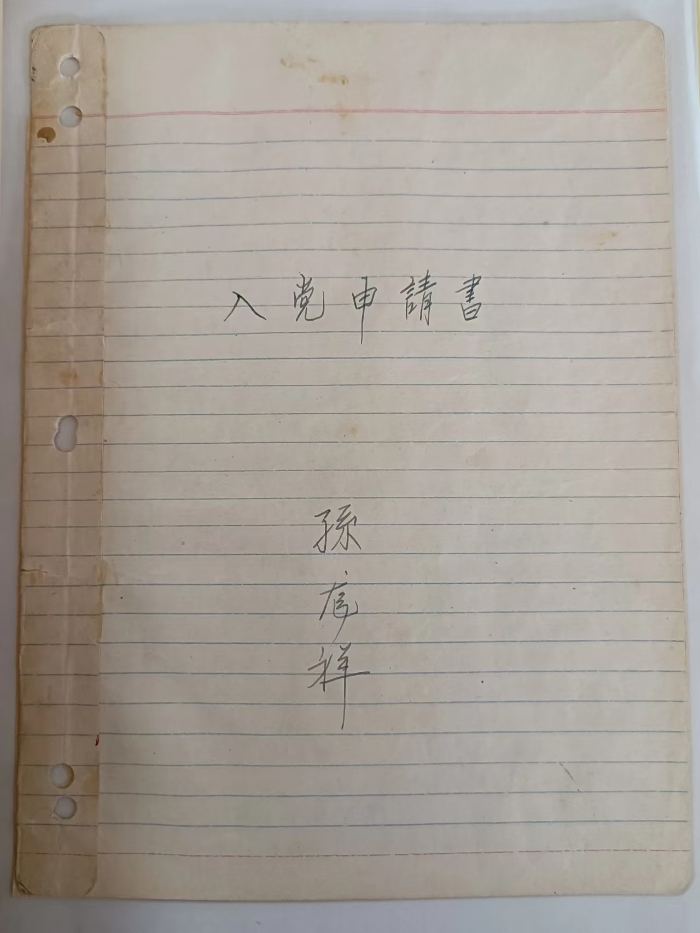

一生踐行矢志國防建設的入黨初心

“我決心將自己的一生獻給壯麗的共產主義事業!”一份泛黃的入黨申請書,記錄了一位電子科技領域元老的報國之心。

51所原所長孫龍祥(1939年-2025年)剛勁的字跡,如同他的堅定初心一般在歷史長河中熠熠生輝。他一生踐行初心使命,曾擔任過多項國家重點科研項目總設計師,解決了系列關鍵技術問題,享受“國務院政府特殊津貼”。在國防科技戰線,孫龍祥帶領團隊攻克多項技術瓶頸,曾獲獎無數,其中國家科技進步獎就有六項,一生中有23個項目是國內首創;榮獲過安徽省勞模和多個部級先進榮譽稱號。那些深夜實驗室不滅的燈火、那些試驗場上執著的堅守,都詮釋了他“鑄國防基石,做名族脊梁”的錚錚誓言。他在38所和51所帶領科技團隊研發的電子科技項目,至今仍是捍衛國土安全的“無形盾牌”。